食用菊と言うと、菊薫る秋と言う事から秋を思い浮かべる人が多いと思います。

その為、栽培についてもそれほど急ぐことも無くゆっくり始めても良いと思いがちかもしれません。

しかし菊の栽培期間は意外と長く良い花を咲かせる為には4月には準備を始めなければなりません。

今回はわが家の家庭菜園での食用菊づくりを紹介します。

食用菊について

キク科の植物で多年草の為寒さ暑さに強く一度植えれば枯れる事なく毎年芽を吹きます。

その為地力のある農地ならば2-3年植えっぱなしでもある程度の収穫が出来る程です。

しかし放置した場合は根詰まりなどで徐々に株が老化して活力が無くなり良い花が咲かなくなります。

家庭菜園では毎年別な場所に苗を植え付けて元気な株に育てる事で、小スペース、少本数でも良い花をたくさん収穫する事を目指したいものです。

一般的に栽培されている食用菊は秋咲きの菊で、新潟のかきのもと、山形のもってのほかなどが有名です。

食用菊の苗の植え付けと時期

秋咲きの菊の苗の植え付けは5月中旬から下旬が適期です。

菊は短日植物なので、たとえ小さな株であっても日が短くなると花芽が付いてしまい、それ以上に株は大きくなりません。

その為、花芽が付く時期までにはたくさんの花が咲く立派な株に成長してほしいので、植え付け時期は大切です。

挿し芽苗を作って植え付け

春になると前年の株元からたくさんの芽が出て伸びだすので、ある程度伸びたら切りとって挿し芽をします。

挿し芽は時期が早すぎると気温も低く又挿し穂もまだ軟らかくて発根しずらく失敗する事があるので4月下旬頃迄待って行った方が安全です。

挿し芽の方法は育苗箱などに鹿沼土の小粒を入れたものに挿すとほぼ100%発根し、5月下旬には十分定植可能な根量になります。

挿し穂は先端の下に2枚ほど葉を付けてその下の葉の出ている部分から鋭利なカミソリなどでカットしたものを挿すと発根し易いようです。

挿し芽苗の良い所は下葉が枯れ上がり難く病気に強い事と、挿し穂を採ったらすぐに親株を処分出来るので栽培場所が早く空けられる事です。

空いた場所は他の野菜の支度が出来るので、狭い菜園では大きな利点かもしれません。

株分けして植え付け

5月中旬から下旬になったら前年の株元から出た芽(冬至芽)が元気に育っているので、親株を掘り起こして株分けして苗を採り植え付けします。

分けた苗はなるべく根が多く付いているものを使えば活着が早くなります。

苗の丈が高すぎる時は摘芯して植え付けても構いません。

この方法の良い所は手間のかからない事だと思います。

初めての人で前年の株が無い時は知り合いなどに頼めば、捨てる程たくさん採れるものなので喜んで分けてくれると思います。

苗を買って植え付ける

初めての人で苗を分けてもらえる知り合いが無い時は、ホームセンターなどで買って植える事になりますが、翌年からはいくらでも自家苗を準備できます。

植え付ける場所と土づくり

菊は日当たりの良い場所が適しています。又菊は一度植えたら翌年に苗を採り終える迄の一年間は場所を占有してしまうことから、他の作物を栽培するのに邪魔にならない場所を選ぶ必要があります。

そのような事から家庭菜園では畑の真ん中よりも端の方で栽培した方が安心です。

土づくりについては栽培期間が長いので元肥にはゆっくりと長く効く油粕や堆肥を施して地力を高めて、化成肥料は元肥用を少なめに施用した方が上手く行くようです。

ヨウリンなどの強いリン酸肥料は大きくて立派な花を咲かせますが、多用すると土壌のバランスが崩れる恐れもあるので注意しています。

植え付ける場所には少なくとも2週間前までに苦土石灰、1週間前迄には元肥を施して準備しておく事が必要です。

植え付けのやり方

60cm程度の幅の場所に条間、株間ともに30cm程度の間隔に苗を2列に一か所1本づつ植え付けていますが、秋には枝葉が茂りちょうど良い感じです。

家庭菜園での必要本数

家族数と好き嫌いにもよりますが、一般的には20本程度の苗を植えておけば4人分で十分な量を収穫出来ると思います。

栽培中の手入れ

摘芯、整枝

定植後に苗が活着して20cm程度に成長したら先端を摘芯すると脇枝が伸びだすので、バランスを見て3本程残すようにして他は切り落とします。

菊はこれをやる事で草丈を低く抑えるとともに花数を増やす事が出来ます。

倒伏防止

菊は風で倒伏したり枝が付け根から裂けてしまう事が少なくありません。

これを防止するため支柱を立ててひもなどで囲っておく必要があります。

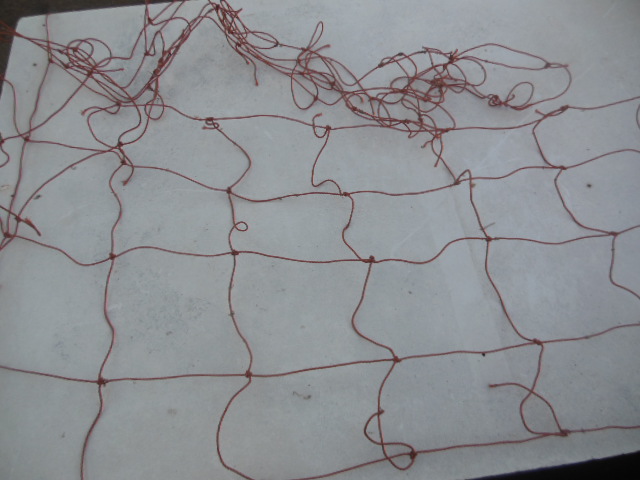

菊用のネットを水平に張って育てれば枝をバランスよく配置できて倒伏も枝裂けも防げて一番安心です。

菊ネット

以前に種苗店で売られていたので買ってきましたが、おそらく切り花用の菊を栽培している農家の方が使うものだと思います。

蔓もの野菜のネットや猫除けなどにも使え、丈夫でとても重宝しています。

追肥

元肥が十分に効いていれば特に施さなくても良いと思いますが、秋の初め頃に鶏糞を与えると大きくて色の良い花が咲くようです。

病害虫予防

下葉が枯れ上がる褐斑病になり易いので時々殺菌剤で予防しています。又敷き藁は夏の乾燥防止と土の跳ね上がりによる病気の予防にも効果的です。

害虫ではアブラムシとハダニの被害に遭いやすいです。

アブラムシは目視で簡単に確認できるので、見つけ次第マラソンやスミチオンで駆除できますが、ハダニは虫そのものを見つけるのは難しいので、葉がカスリ状になっているところがあればハダニの被害と判断して殺ダニ剤を散布します。

アブラムシについては花に付いたら気持ち悪くて食用にならないので、蕾の硬いうちに特に注意して駆除しています。

収穫と後処理

10月下旬から11月上旬が収穫です。

花が濡れていると後の始末が大変なので、晴天で花弁が乾燥している日を見計らい、満開で元気盛りの花を摘み採るように収穫します。

花は順次開花してくるので、家庭菜園では3回程度に分けて収穫しています。

摘み採った花は自宅に持ち帰ったらテーブル上の新聞紙に広げてただひたすらに花弁をむしり取ると言う感じで暇つぶしにはちょうど良いかもしれません。

収穫後は倒伏防止の支柱などを取り払い、地上部を5センチ程度残して切り戻してあとの枝葉は処分して今年の食用菊づくりは終了となります。

これを行う事で株元からの萌芽が活発になると言われていますが、この頃になると既にある程度の芽は吹いているかと思います。

菊は寒さに強いのでこの芽は雪の下になろうとも枯れることなく、冬囲いなどしなくとも春になれば成長を始めます。来春に思いをはせながら待つ心境になる頃です。